直近5年間(2021年度から)の学会発表の表題・要旨を紹介しています。

過去の発表内容を順次掲載していきます。(2025年11月11日現在)

2025

10月 第84回日本公衆衛生学会総会(静岡)

西岡大輔.「生活困窮者の健康支援に向けた「知」の形成と社会実装:「社会健康公正学」の基盤構築」

【背景】貧困や孤立などの生活困窮は、重大な健康の社会的規定因子であることが広く知られるようになったが、生活困窮状態にある人々の健康や生活の実態、生活困窮状態がなぜ健康を阻害しうるのかのメカニズムやその対応方法に関する知見は十分に蓄積されてこなかった。これらの知見を得るためにはまず生活困窮者に対する理解を促進しうる「知」の形成が必要だが、生活困窮者の実態は一般的な社会調査では把握されづらく不可視化されやすい。本演題では、その「知」の形成プロセスと成果を紹介し、生活困窮者の健康支援の社会実装に向けた展望を提示することを目的とする。

【方法】生活困窮者の健康状態を把握しうる生活保護と無料低額診療事業(無低診)の利用者に注目した。<生活保護>福祉事務所が管理する利用者の台帳データおよび医療扶助データを活用した。<無低診>医療機関が定める所得基準を満たした患者の医療費の窓口負担を減免できる制度で、生活保護の基準は満たさないが医療を要する生活困窮者が利用している。同事業の利用者に対する調査を実施した。

【結果】<生活保護>利用者は公的医療保険の加入者と比較して健康の不利を抱えやすいこと、利用者の中でも個人の社会人口学的・経済的条件により健康状態や健康行動に差が生じていた。<無低診>医療費の自己負担の減免だけでは個人の健康状態は十分に保障できず、経済的な支援以外の多面的な生活困窮に対する支援の重要性が示された。

【考察】本研究は、生活困窮者が不可視化される構造に働きかけ、生活困窮者に関する解釈資源を創出することで、社会がもつ知識や価値規範を更新し、公正な健康の条件を検証してきた。令和6年度からは多分野の研究者、専門職、支援者、当事者とともに超学際的に「知」を共創し、社会における健康の公平・公正を検証する”社会健康公正学”の学術基盤を構築することに努めている。このプロセスを通じて、今後も公衆衛生学の発展に貢献する所存である。

【謝辞】本日に至るまでに多大なるご指導を頂戴した橋本英樹先生・近藤尚己先生、研究の発展を見守りご推薦くださった伊藤ゆり先生に心より感謝申し上げます。また、本研究に関するデータを提供してくださり、現場知をご教授くださったみなさま(日本各地の福祉事務所、社会福祉協議会、医療機関の支援者・関係者のみなさま)に深謝申し上げます。

10月 日本社会福祉学会第73回秋季大会(京都)

西岡大輔.「制度的包摂は「声」を保障するか―自治体の部署間連結データに基づく行政調査への排除の構造―」

1.研 究 目 的

市民のニーズを把握しエビデンスに基づいた政策を立案するために社会調査は不可欠だが、その回答率は低下傾向にある。国勢調査の回答率は2000年の98.3%から、2020年には83.3%まで持続的に減少している。世論調査を用いた国内の先行研究では、男性・若年・都市部在住が低い回答率と関連していた(Synodinos, et al. 2000; 2013)。杉澤ら(1999)は、全国高齢者調査を活用し、主観的な経済状況が追跡不能と関連しないことを示した。しかし杉澤らの報告は初回の調査に参加できた集団を対象としているため、すでに対象者の選択の偏りが生じていた。その結果、国内の社会調査がどのような社会経済状況にある集団の声をどの程度反映しているのかに関する資料は十分ではない。本研究では、A市の複数部署のデータを個人単位で連結することで、分母となるサンプリング対象者の所得水準を判別できるデータと、分子となる回答者のデータを統合したデータセットを構築する。それを用いて、社会調査への回答の偏りが個人の経済状況によって生じるかを検証することを目的とした。さらに、生活保護利用者の回答率を算出し、生活保護の利用が社会調査への参加を保障しているかを可視化することを目的とした。本研究は、貧困研究会第17回研究大会での発表内容を基礎とし、その後の議論を踏まえて新たに分析を深めたものである。

2.研究の視点および方法

研究デザインは横断研究である。A市が実施する日常生活圏域ニーズ調査(2019年)でサンプリング対象となった高齢者6,150人を対象とした。高齢福祉部門の日常生活圏域ニーズ調査のサンプリング対象者の台帳データには介護保険料区分(課税状況を含む所得区分)が付与されている。同市の福祉事務所が所有する生活保護台帳データを個人単位で結合することで、サンプリング対象者に含まれる生活保護利用者を特定した。そこに回答者のデータを結合した。調査への回答の有無を目的変数とした。介護保険料区分から個人の社会経済状況を生活保護利用状況、住民税課税状況、合計所得金額を踏まえて定義し説明変数とした(参考:1=生活保護利用者, 2=非課税(合計所得金額<80万円), 3=非課税(同>80万円), 4=均等割のみ課税(同<80万円), 5=均等割のみ課税(同>80万円), 6=課税(同<120万円), 7=課税(同<200万円), 8=課税(同<400万円), 9=課税(同<600万円), 10=課税(同<800万円), 11=課税(同<1000万円), 12=課税(同>1000万円))。

3.倫理的配慮

本研究は大阪医科薬科大学(2022-089)および京都大学(R3356)の倫理審査委員会の承認を得て実施された。日本社会福祉学会の研究倫理規定等を遵守し、自治体との共同研究契約に基づく事前協議を経て、研究成果について説明し同意を得た。開示すべきCOI関係は以下のとおりである。筆頭著者は寄附講座に所属している(寄附者:阪急阪神ホールディングスおよび全日本民主医療機関連合会に加盟する大阪・京都・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・福岡の7府県の連合会)。本研究は厚生労働行政推進調査事業費補助金(24AA2004)による助成を受けた。

4.研 究 結 果

社会調査全体の回答率は54.1%であった(右図破線)。全体の回答率と比較して、生活保護利用者の回答率が最も低く、ついで住民税非課税の低所得群、均等割のみ課税の低所得群の順で統計的に有意な非回答傾向が観察された(右図)。

5.考 察

本研究の結果、社会調査に対する参加の障壁が低所得群に顕著に現れていること、低所得者に対する制度的な包摂のひとつである生活保護は低所得者の社会における知識生産の場への参加を保障していないことが示唆された。この現象は、Fricker(2007)の認識的不正義の構造と重なり、社会調査への回答は単なる情報提供行為ではなく、社会的に知識を共有し発言主体として認知される権利であるにも関わらず、実際には社会的認知の場から排除されていることを示唆している。特に制度により保護されているはずの人々が、調査という公的知識生成のプロセスにおいて最も不可視化されている事実は、制度的包摂と象徴的排除の二重性を示すものである。将来的な社会調査の設計・実施において、調査対象者の生活条件や参与障壁への感受性を持ち、応答機会の公平性を担保することは、福祉の実践における倫理的要請だと考えられる。

<参考文献>

Synodinos NE, et al. (2000) Response rate trends in Japanese surveys. IJPOR. 2000;12(1):48-72.

Synodinos NE, et al. (2013) Japanese public opinion surveys: 20-year trends. Behaviormetrika. 40(2):101-27.

杉澤秀博, 他. (1999) 全国高齢者調査における回収不能者と回答者の特性比較. 日本公衛誌. 46:551-61.

Fricker M. (2007). Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford University Press.

6月 第16回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(札幌)

西岡大輔.「医療福祉のエビデンスを作ったらプラクティスが変化した!〜無料低額診療事業を例に〜【研究編】」

医療福祉のエビデンスを作ったらプラクティスが変化した!〜無料低額診療事業を例に〜【研究編】

西岡大輔

人々の健康には社会的な要因が影響することが、普遍的な事実としてプライマリ・ケア領域で共有されるようになってきた。しかし、本研究チームが発足した2017年当時はまだ、診療現場で出会う社会的な要因への関心は現在よりも乏しく、医療福祉の受益者の状況やその効果は認識されていなかった。同様に、貧困患者の実態や医療福祉の効果に関するエビデンスも不足していた。特に、貧困患者が利用可能な無料低額診療事業(以下、無低診)の利用者の状況は十分に把握されていなかった。そこで演者は無低診の利用者に焦点を当て、利用者の実態を明らかにすべく、医師、看護師、リハビリセラピスト、ソーシャルワーカー、事務職員とチームを形成し共同研究を進めた。本学会の2018年度チーム研究助成を受け、研究を遂行した(京都保健会スタディ)。

その結果、無低診の利用者は単に疾病を抱えているだけでなく、複合的な社会的課題を有し、医療費減免のみでは支援が不十分である可能性が示された(西岡ら. 2020)。さらに、低所得であるほど無低診の恩恵が大きい傾向がある一方で、ひとり暮らしの利用者では支援効果が十分に保障されていない可能性も明らかとなった(Nishioka, et al. 2021)。これらの成果は診療現場に還元されたが、日本全体への一般化や対照群の不在という課題が残った

そこで京都保健会スタディを基盤に、日本各地の多様な経営主体の医療機関とともに研究を発展させ、無低診の利用者の状況が全国的に類似していることを示した(西岡ら. 2023)。さらに、複数の医療機関で、無低診の利用者が公的医療保険加入者や生活保護利用者と比較して不利な健康状態にある可能性を示す比較研究が推進された(Wakata, et al. 2022; Nishioka et al. 2024; Funakoshi et al. 2024)。

これらの無低診という福祉制度に注目した研究が生み出すエビデンスが、診療現場で出会う貧困への理解を推進することで、プライマリ・ケアのプラクティスがより深化することを期待している。

他2件.

3月 14th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH(Munich)

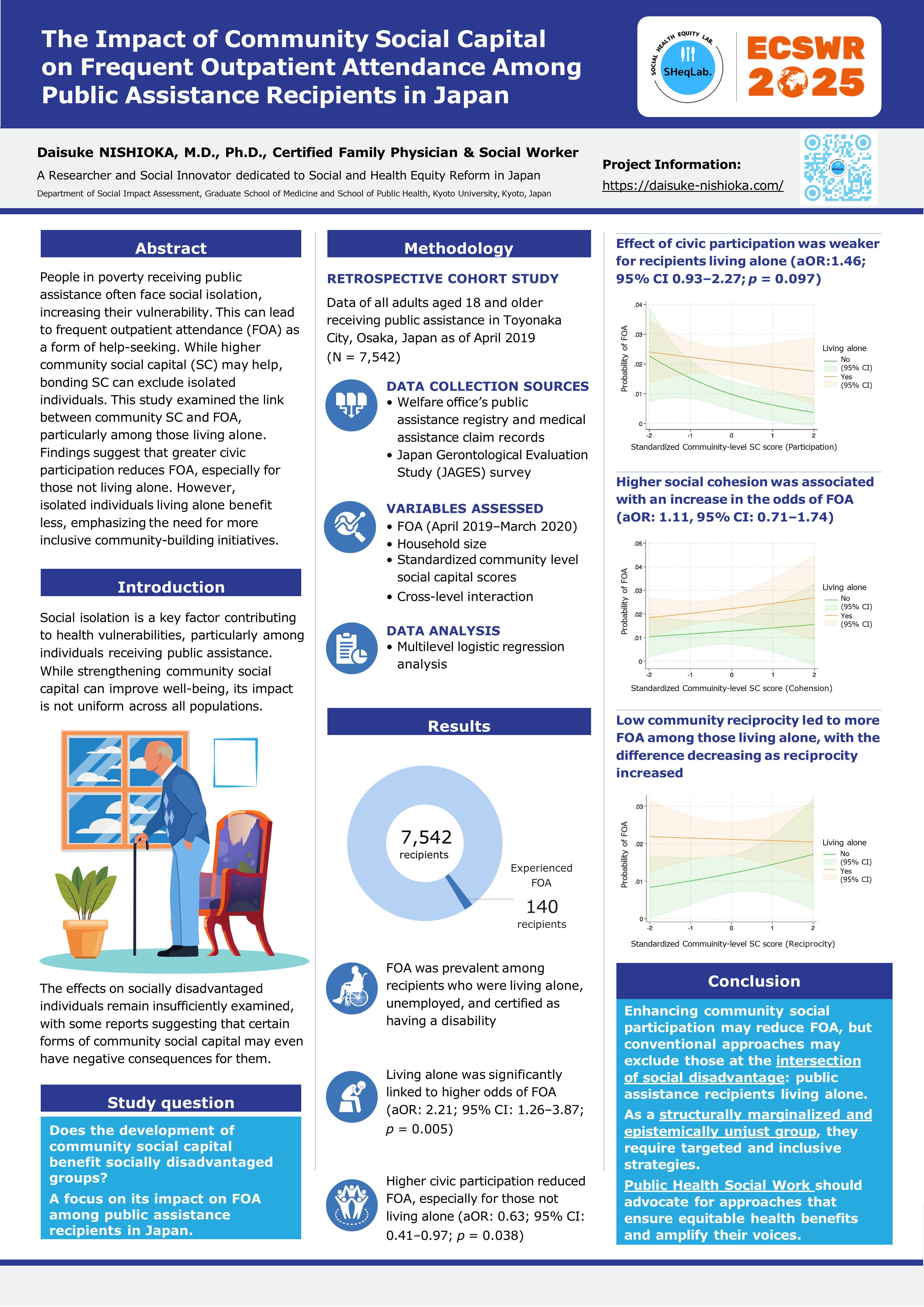

Daisuke NISHIOKA. “The Impact of Community Social Capital on Frequent Outpatient Attendance Among Public Assistance Recipients in Japan”

Background and Purpose

People living in poverty and receiving public assistance often face social isolation, which is a well-known factor contributing to increased vulnerability. These vulnerabilities may lead to behaviors such as frequent outpatient attendance, which can be considered help-seeking behavior. Prior research suggests that higher community social capital (SC) may mitigate these issues, but bonding SC can sometimes exclude socially isolated individuals. The objective of this study is to explore the relationship between community SC and the incidence of frequent outpatient attendance, focusing on differences across subgroups of public assistance recipients, particularly those living alone. The primary research question is whether community SC has a differential impact on frequent healthcare utilization and frequent outpatient attendance based on individual characteristics such as living alone.

Methods

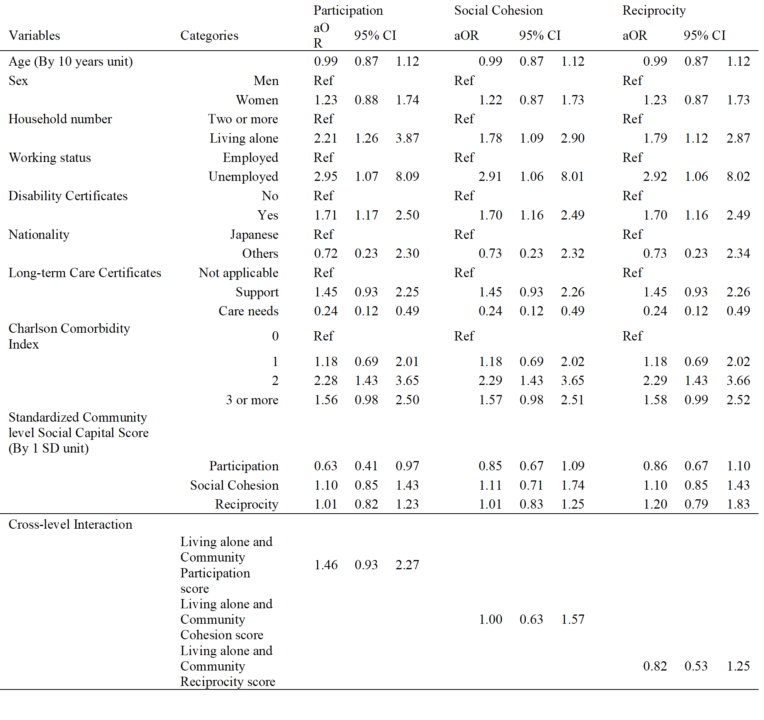

This retrospective cohort study followed 7,542 adult public assistance recipients in Toyonaka City, Osaka, Japan, as of April 2019 for one year. Recipient data were obtained from the welfare office’s public assistance registry and medical assistance claims, while community SC indicators were derived from the Japan Gerontological Evaluation Study (JAGES) survey. SC indicators were linked to recipients’ elementary school districts. Multilevel logistic regression analysis was used to examine the relationship between community SC and frequent outpatient attendance, incorporating cross-level interactions with individual attributes such as “living alone.”

Findings

Of the 7,542 recipients, 1.86% exhibited frequent outpatient attendance. Living alone was significantly associated with higher odds of frequent outpatient attendance (adjusted odds ratio [aOR] 2.21; 95% confidence interval [CI] 1.26–3.87; p = 0.005). In areas with higher civic participation among residents, recipients who did not live alone had significantly lower odds of frequent outpatient attendance (aOR 0.63; 95% CI 0.41–0.97; p = 0.038). However, the impact of civic participation was weaker for recipients living alone (cross-level interaction aOR 1.46; 95% CI 0.93–2.27; p = 0.097).

Conclusions and Implications

Higher levels of civic participation in communities were associated with reduced frequent outpatient attendance, particularly among recipients not living alone. However, socially isolated individuals living alone seemed to benefit less from community SC, highlighting the need for more inclusive community-building initiatives. Targeted interventions are necessary to support socially vulnerable individuals, ensuring that community efforts are effective across all subgroups. This study suggests that strengthening community networks could improve health behaviors, but efforts must consider the diverse needs of isolated populations.

1月 貧困研究会第17回研究大会(那覇)

西岡大輔,他.「社会調査における貧困集団の代表性の検証:日常生活圏域ニーズ調査データの応用」

市民のニーズを把握しエビデンスに基づいた政策を立案するために社会調査は不可欠だが、回答率は低下傾向にある。調査の回答率は市民の社会背景によって異なるが、貧困状態にある市民の声がどの程度反映されているのかは検証されていない。本研究では、A市の複数部署のデータを個人単位で連結することで、回答率が個人の経済状況によって異なるかを検証した。A市で日常生活圏域ニーズ調査の対象となった高齢者の介護保険料区分、生活保護台帳、調査への回答を個人単位で連結した。調査対象者6,150人のうち、回答があったのは3,326人で(回答率54.1%)、生活保護利用者は162名のうち79名が回答していた(回答率48.8%)。回答の有無を目的変数とした多変量ポアソン回帰分析の結果、課税世帯を1とした場合に生活保護世帯の回答率比は0.85(95%信頼区間:0.72-1.01 p=0.06)と非課税世帯の回答率比は0.94(95%信頼区間:0.94-0.99 p=0.03)と回答が得られていない傾向があった。生活保護利用者に限定した場合には、独居の利用者の方が同居者のいる利用者よりも回答していた(回答率比1.48、95%信頼区間:1.02-2.13 p=0.04)。高齢者を対象にした社会調査では、生活保護利用者(特に同居者のいる利用者)や住民税非課税の者といった貧困集団の声が届きにくい。より正確に市民全体のニーズを把握するためには、貧困状態にある人に対する追加調査の実施やサンプリング・分析の重みづけなど、貧困集団の調査の代表性を担保する必要性が示唆された。

他1件.

2024

11月 30th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services (Hiroshima)

Nishioka D, et al. ”Survival time disparities after palliative care use among low-income patients on social welfare programs: A retrospective cohort study”

ABSTRACT

Background: Relieving total pain of cancer patients and supporting their well-being throughout their lives are important roles of palliative and supportive care. Poverty may inhibit patients from receiving dignified end-of-life care; however, using social welfare services may reduce its impact on patients’ end-of-life experiences. Nevertheless, no study has investigated which social welfare service could lead to favorable end-of-life experiences for patients living in poverty.

Objective: This study aimed to describe the characteristics of users of palliative care among low-income patients and examine the difference in survival time among cancer patients on social welfare services in a single center in Kyoto, Japan.

Design: A retrospective cohort study.

Setting/Subjects: We included 220 patients using Public Assistance (PA: aid minimum income and medical/long-term care), Free/Low-Cost Medical Care (FLCMC: aid only medical care) and non-welfare-users who newly received palliative care in 2021.

Measurements: We calculated patients’ survival time from the initiation of palliative care to death. Additionally, we identified patients who experienced home death.

Results: Compared to non-users, FLCMC beneficiaries had shorter survival times (adjusted hazard ratio [aHR] 2.05, 95% confidence interval [CI] 0.80–5.22). No difference was observed among PA beneficiaries (aHR 1.19, 95% CI 0.49–2.87). No home death was observed among welfare service recipients.

Conclusions: Social welfare benefits only for medical expenses may not sufficiently support dignified end-of-life care for low-income patients. Further studies are required to examine the robustness of this study considering various bio-psycho-social factors that can influence these findings, to support low-income cancer patients on social welfare services.

他2件.

10月 第83回日本公衆衛生学会総会(札幌)

西岡大輔,他.「地域のソーシャルキャピタルと生活保護利用者の受療行動:属性による異質性検証」(優秀演題賞受賞)

【目的】生活保護利用者(以下、利用者)では社会的孤立の状況にある者の割合が高く、利用者による医療機関への頻回受診(月15回以上の受診)は社会的孤立に伴う援助希求行動である可能性が指摘されてきた。利用者による頻回受診は、利用者が居住する地域のソーシャルキャピタル(SC)が豊かな地域ほど少ないことが報告されているが、結束型のSCは排他性を持つため、地域のSCの豊かさが特定の集団に負の影響をもたらす可能性がある。そこで本研究では、日本老年学的評価研究(JAGES)のデータに基づく地域SC指標を用いて、地域SCの豊かさと利用者の頻回受診との関連性に、利用者の属性による異質性があるかを検証することを目的とした。

【方法】本研究は回顧的コホート研究で、2019年4月時点の豊中市の成人利用者を1年間追跡した。利用者のデータは、福祉事務所の利用者基本台帳データ・医療扶助レセプトデータを用いた。地域SC指標には、同年に長寿社会政策課が実施したJAGES調査データを用いた。利用者が居住する小学校区にJAGESデータから算出された地域SC指標を個人単位で連結した。利用者による頻回受診を目的変数とし、利用者が「ひとり暮らしかどうか」や「就労しているかどうか」といった属性と各地域SC指標とのクロスレベル交互作用を含んだマルチレベルロジスティック回帰分析を行った。

【結果】分析対象は7542人で、頻回受診は140人(1.86%)に観察された。頻回受診はひとり暮らしでない利用者と比べてひとり暮らしの利用者に多く発生していた(調整済みオッズ比[aOR] 2.21; 95%信頼区間[CI] 1.26, 3.87; p= 0.005)。小学校区における地域の高齢者の市民参加割合が多い地域ほど、ひとり暮らしでない利用者の頻回受診は少なかった(aOR 0.63; 95%CI 0.41, 0.97; p=0.038; 1標準偏差増加あたり)。ひとり暮らしであることと市民参加割合のクロスレベル交互作用項のaORは1.46 (95%CI 0.93-2.27; p=0.097)と推定された。就労しているかどうかでは関連の異質性は確認されなかった。

【結論】小学校区における高齢者の市民参加が豊かな地域に居住する利用者ほど頻回受診が少ないという関連性は、主に利用者がひとり暮らしでない場合に強かった。その一方で、ひとり暮らしの利用者では関連性がほとんどなかった。現在実施されている地域づくりの恩恵は、ひとり暮らしで生活する利用者には行き届いていない可能性が示された。

西岡大輔.「生活保護利用者の健康・生活支援の可能性と課題:社会福祉推進事業および厚生労働特別研究事業の成果より」

令和3年より被保護者健康管理支援事業が福祉事務所において必須事業となり主に40歳以上の生活保護利用者に対する健康支援が実施されるようになった。またデータヘルス計画に準じて、生活保護利用者に対しても福祉事務所が所有する生活保護データを活用した健康支援やそれに関する研究が進んできた。これまでの国内の公的データを活用した研究の知見からは、生活保護利用者では糖尿病の有病率が公的医療保険加入者よりも高く、有病率の分布が10歳若い方向にシフトしていること、(Sengoku, et al. 2021)や、最低生活が経済的に保障されている生活保護利用者においても健康のリスクは不均一に分布していることなどが示されてきた(Nishioka, et al. 2020;2021;2022;2023. Ueno et al. 2022)。他にも、大規模社会調査のデータを活用して生活保護利用者の健康状態等を検証した研究や、利用者を対象に調査したデータを活用した研究の成果などを通じて、生活保護利用者の健康実態に対する科学的な理解基盤が形成されてきている。

これまで厚生労働省では、生活保護利用者に対する効果的な健康支援の実施に向けた社会福祉推進事業や厚生労働特別研究事業などを実施してきた。演者らはこれらの事業を複数受託して調査・研究する中で、被保護者健康管理支援事業を通じた生活保護利用者への健康・生活支援の可能性と課題を把握することに努めてきた。たとえば、

・被保護者健康管理支援事業をきっかけに推進される部署間連携のメリット

・他法他施策が優先される生活保護における医療扶助レセプトデータ等の活用の限界

・社会人口学的な要因の背景にある暮らしの情報を把握することの重要性

・生活保護利用世帯の子ども・若年成人・妊産婦へのサポートの不足

などが可能性や課題として把握されてきた。

そこで本演題では、上記の可能性および課題に特に注目し、その詳細を報告する。また、演者らが令和6年度より実施している厚生労働行政推進調査事業「生活保護受給者における効果的な健康支援方法の立案に向けた実証研究」における進捗や研究内容について共有する。これらを踏まえ、被保護者健康管理支援事業の発展に向けたディスカッションに資するような示唆と期待について報告することを目的とする。

7月 第6回日本在宅医療連合学会大会(千葉)

西岡大輔,他.「在宅療養支援診療所における医療ソーシャルワーカーの実態:2021年度勇美財団助成研究(1)」

【目的】近年、患者のニーズの多様化に加え、制度や地域の社会資源の多様化と複雑さが指摘されている。在宅ケアの質の担保には医療と非医療サービスの一体化が重要であり、在宅療養に関わる組織の連携推進が提唱されている。そのような背景から、利用者や家族に対する心理社会的な支援を提供するために相談連携担当者として主に社会福祉専門職(ソーシャルワーカー:SW)がその業務を担うようになっている。しかし、どれだけの在宅療養支援診療所(在支診)にSWが配置されているかに関する報告は乏しい。そこで本研究では、在支診におけるSWの配置実態を計量的に明らかにすることを目的とした。

【方法】研究デザインは横断研究である。全国の3942の在支診(機能強化型)を対象に相談連携担当者の配置の有無および担当者の資格に関して調査を実施した。得られた回答から、現在のSWの配置割合を統計的に推定した。本研究は公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団の2021年度研究助成を受け、日本医療ソーシャルワーカー協会の倫理審査委員会の承認を受けて実施したものである。

【結果】合計1,498の回答を得た(回収率 38.0%)。そのうち社会福祉士か精神保健福祉士の資格をもつSWを採用している施設は323(21.6%)でその95%信頼区間は19.5%-23.6%であった。SWを採用している在支診の割合には、都道府県ごとにばらつきがあり(0%-66.7%)、有床診療所の方がSWを多く採用していた(病床あり31.8%vs 病床なし20.4%)。 【考察】地域の保健医療機関、介護・福祉サービス事業所などと連携を強め、利用者の生活の質の向上を支える在支診のうちおよそ2割でSWが採用されていたが、その配置状況には地域差があった。このような地域差が生じる要因や、SWの存在が住民の生活の質にどのように貢献するのかに関するさらなる研究が必要である。

6月 第72回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国大会(大分)

西岡大輔「無料低額診療は生活困窮者の受診控えを緩和できるか?~レジストリ研究の分析より~」

【背景】健康な生活を維持するための医療へのアクセスは、すべての人々の普遍的な権利である。近年の公衆衛生学の研究は、生活に困窮している人ほど健康を害しやすく、必要な医療への受診を控えやすいことを明らかにしてきた。無料低額診療事業(以下、無低診)は、医療機関が独自の基準で生活に困窮する人に無料または低額な料金で診療をする事業で、患者の医療費の窓口負担を減免できる。そのため、生活保護の利用にはつながらないが生活に困窮する人が利用できる制度と考えられている。無低診は医療費の自己負担の軽減により医療への経済的な障壁を除去することで、生活に困窮する人の経済的な理由による受診控えを減少させることが期待される。しかし無低診の適応になるような、生活に困窮する人々の受療行動の実態は十分に記述されておらず、無低診が生活に困窮する人の受診控えを緩和しているのかは定かではない。そこで演者は、令和3年度科研費の助成のもと、日本医療ソーシャルワーカー協会などを通じて無低診実施医療機関の協力を得、無低診の新規利用者のデータを登録するレジストリを構築した。本研究では、同レジストリに登録されたデータを活用して、無低診の認知の有無や過去の利用経験の有無が経済的な理由による受診控えの経験を緩和するのかを計量的に明らかにすることを目的とした。

【方法】研究デザインは横断研究である。対象者は、2022年4月から2023年3月までの1年間にレジストリへの登録に同意した無低診の新規利用者である。調査票から収集した利用者による無低診の認知の有無と利用歴の有無を説明変数とし、過去1年の経済的な理由による受診控えの経験の有無を目的変数とした。対象者の年齢、性別、収入、世帯人数、国籍、教育歴を調整変数として用いた。 統計解析には、多変量ロジスティック回帰分析を採用し、無低診の認知の有無および利用歴の有無と経済的な理由による受診控えの経験の有無に関するオッズ比を算出した。本研究は、大阪医科薬科大学研究倫理委員会の承認を得て実施している(承認番号:2021-188)。

【結果】合計25医療機関から登録された293人が分析対象となった。参加者の平均年齢は61.9歳で、男性が168人(57.3%)、一人暮らしの利用者が150人(51.2%)、日本国籍以外の利用者が13人(4.4%)であった。生活保護基準額以下の所得で生活していた利用者は173人(59.0%)であった。今回の利用相談時までにすでに無低診を知っていたと回答した人は118人(40.3%)で、今回の利用相談よりも過去に別途無低診の利用歴があったと回答した人は76人(25.9%)であった。多変量ロジスティック回帰分析の結果、無低診を知っていた利用者では、無低診を知らなかった利用者と比較し受診控えの経験に差がなかった(調整済みオッズ比:0.98)。一方、無低診の利用歴がある人では、利用歴がない人に比べて受診控えの経験が少ない傾向があった(調整済みオッズ比:0.56)。

【結論】医療が必要な生活に困窮する人において、無低診の認知は経済的な理由による受診控えの経験を緩和しないが、無低診の利用歴がある場合には受診控えの低減につながりうることが計量的に示唆された。このことから、経済的に困窮する人々の受療権を護る活動を推進する上では、生活に困窮する人に対して無低診の制度を紹介する情報発信を超えて、無低診をまず利用してもらうことを念頭においた追加的な取り組みとアクションが求められる。そのような取り組みとしては、すでにSNSなどを通じた広報活動や、病院に限らない会場における住民との健康相談会などがすでに行われており、そのような活動報告も併せて行なっていくことが求められる。

6月 第15回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(浜松)

西岡大輔,他.「生活保護利用世帯の子どもの入院経験に関連する要因:混合研究法による探究」(日野原賞受賞)

【背景】貧困世帯の子どもほど健康を害しやすく、子ども医療費助成制度や生活保護制度は子どもの入院リスクを十分に緩和しない。生活保護世帯の子どもの健やかな成長を支えるためには、まず入院メカニズムの理解が必須である。

【目的】生活保護世帯の子どもの入院の背景にある生活実態を明らかにすること。

【方法】混合研究法の説明的順次デザインを用いた。(量的段階)A市の生活保護世帯の15歳未満の子ども815人を対象に、福祉事務所の生活保護データを用いて、子どもの入院経験の有無に関連する要因を多変量ロジスティック回帰分析により探索した。(質的段階)A市の生活保護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉士を対象に半構造化インタビューを実施した。量的段階で示された関連要因をもつ子どもの生活実態を尋ね、インタビューデータを質的帰納的に分析した。なお本研究は大阪医科薬科大学研究倫理委員会の承認を得て実施している(2022-089)。

【結果】(量的段階)親が就労している世帯の子どもでは入院を経験しやすかった(調整済みオッズ比2.55, 95%信頼区間1.23-5.29)。ひとり親世帯ではない場合に入院が発生しやすい傾向もみられた(調整済みオッズ比1.35, 95%信頼区間0.90-2.03)。(質的段階)親が就労している世帯の子どもでは、「保健師が訪問しても会えない」「ワクチンの接種歴がない」「促しても受診してもらえない」「子どもの面倒を見る余裕がない」ことが聞かれた。またひとり親世帯ではない子どもは「精神疾患や知的障害を有する両親と多子」「祖父母世代から継続的に生活保護」の状況にあり、「子どもが健康的な暮らしを学習する機会がない」ことが聞かれた。

【結論】生活保護世帯の子どもでは特に入院のリスクが高い集団があり、その背景には家庭内外でのケアの機会が十分に保障されていない実態や成長の過程での健康教育が行き届いていない実態が示唆された。健康面のケアや教育の機会を多機関で重層的に創出する活動が必要である。

2月 第34回日本疫学会学術総会(大津)

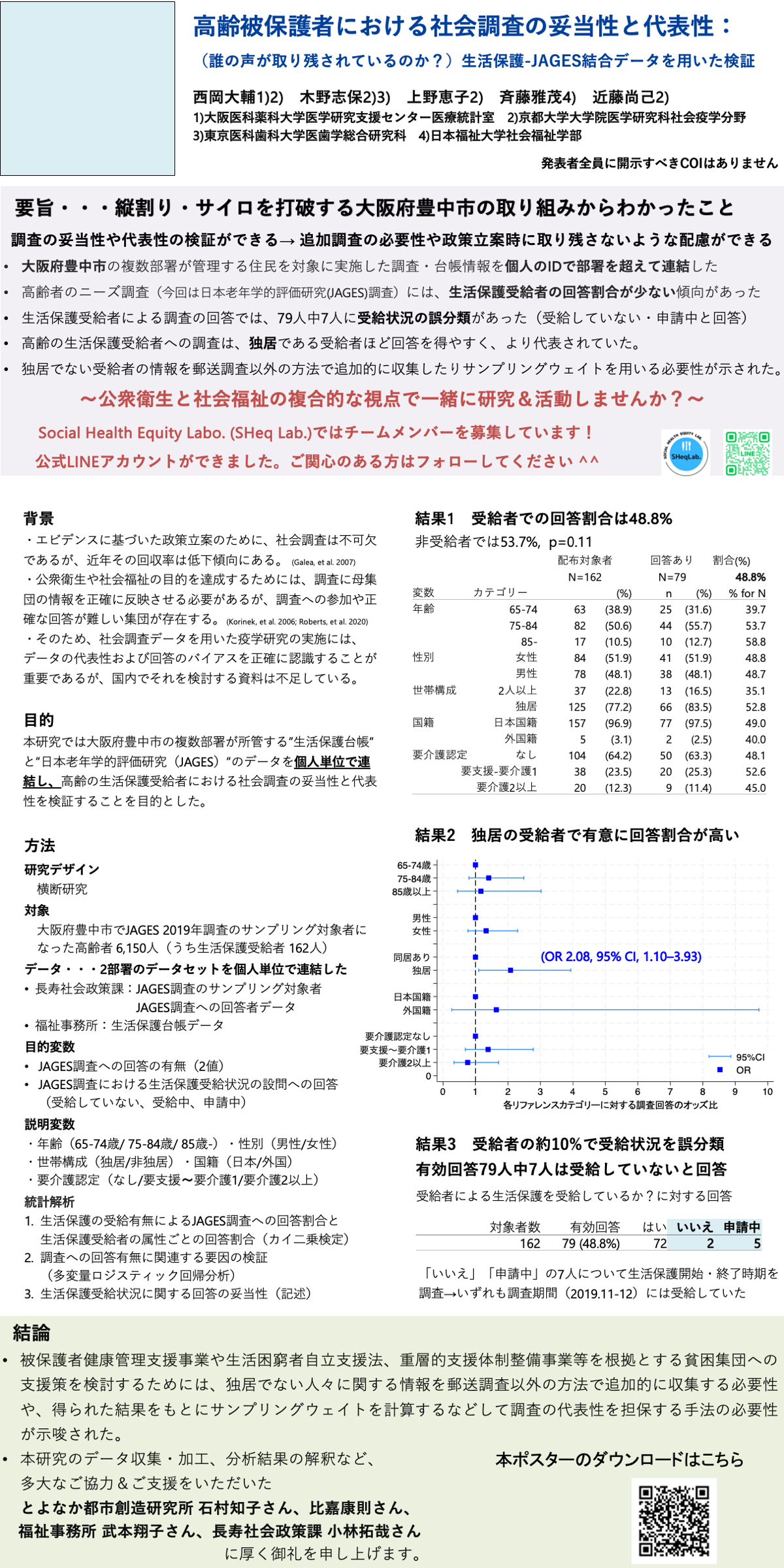

西岡大輔,他.「高齢被保護者における社会調査の妥当性と代表性:(誰の声が取り残されているのか?)生活保護-JAGES結合データを用いた検証」

背景:社会調査データを用いた疫学研究の解釈には、データの代表性および回答のバイアスの方向を認識することが重要である。貧困集団では疾病が集積しやすい一方で、社会調査への回答が得られにくいため、有効な健康支援策を検討する資料が不足している。本研究では国内の1中核市の異なる部署が管理する生活保護と日本老年学的価研究(JAGES)のデータを連結することにより、高齢の生活保護受給者における社会調査の妥当性と代表性を検証することを目的とした。

方法:横断研究。2019年の生活保護台帳データおよびJAGESデータを個人単位で連結したデータを用いた。まず、JAGESで収集している生活保護受給に関する回答結果の妥当性を検討した。次に、分母となる生活保護台帳の完全データから、年齢、性別、世帯構成、国籍、要介護認定の情報を用いて、調査への回答に関連する社会人口学的な要因を、多変量ロジスティック回帰分析により探索的に分析し、調査の代表性を検証した。

結果:JAGESの調査対象者としてランダムに抽出された162人の受給者のうち、79人(48.8%)が調査に回答していた。これは非受給者の回収率(53.7%)と比較して少ない傾向であった(p=0.11)。79人のうち7人の受給者で、「生活保護を受給していない」または「生活保護を申請中」と回答する誤分類が観察された。回帰分析の結果からは、独居の受給者においてより調査への回答が得られやすいことがわかった(オッズ比:2.08、95%信頼区間:1.10-3.93)。

結論:行政が実施する社会調査では、特に生活保護受給者の回答に関して、生活保護の受給に関する誤分類が約10%に観察され、独居である受給者がより代表されていることが示された。被保護者健康管理支援事業や生活困窮者自立支援法、重層的支援体制整備事業等を根拠とする貧困集団への支援策を検討するためには、独居でない人々に関する情報を郵送調査以外の方法で追加的に収集する必要が示された。

2023

10月 第82回日本公衆衛生学会総会(つくば)

西岡大輔,他.「被保護者の頻回受診に関連する地域環境要因:生活保護-JAGES連結データの試み」

【目的】被保護者は若年のうちから慢性疾患を抱えやすいが適切な受療行動は取りにくい。令和3年に被保護者健康管理支援事業が施行され、被保護者の頻回受診等の受療行動支援が求められている。被保護者の頻回受診には独居や不就労などの個人要因が関連しており、社会的孤立が背景にある可能性が指摘されてきた。そのような観点から、被保護者が居住する地域の社会関係の豊かさは頻回受診を低減することが期待されるが、それを検証した資料はない。本研究では、日本老年学的評価研究(JAGES)の調査データに基づく地域ソーシャルキャピタル(SC)指標(市民参加、社会的凝集性、互酬性)と被保護者の頻回受診との関連を検証することを目的とした。

【方法】本研究は回顧的コホート研究で、2019年4月時点の豊中市の成人被保護者を1年間追跡した。福祉事務所の被保護者基本データ(年齢、性別、世帯構成等)・医療扶助レセプトデータと、同年に長寿社会政策課が実施したJAGES調査データを用いた。被保護者のデータにJAGESデータから算出された地域SC指標を日常生活圏域単位で連結した。被保護者の頻回受診(月15回以上の受診)を目的変数、地域SC指標を説明変数とし、マルチレベルロジスティック回帰分析を実施した。

【結果】分析対象は7542人で、頻回受診は140人(1.86%)に観察された。市民参加に関して地域の高齢者の「ボランティア」への参加割合が1%ポイント上昇するごとのオッズ比(OR)は0.88, 95%信頼区間(95%CI) 0.64-1.19、「スポーツの会」では、OR=0.95, 95%CI 0.89-1.01であった。互酬性に関して「話を聞いてもらう人がいる」と回答した高齢者の割合が1%ポイント上昇するごとのOR=0.93, 95%CI 0.78-1.11、「世話をしてあげる人がいる」ではOR=0.92, 95%CI 0.84-1.02であった。社会的凝集性に関して「地域の人は信頼できる」と回答した高齢者の割合が1%ポイント上昇するごとのOR=0.97, 95%CI 0.92-1.02で、「地域の人は他の人の役に立とうとする」ではOR=0.98, 95%CI 0.93-1.04であった。

【結論】地域SC指標のうち市民参加や互酬性が豊かな地域に居住する被保護者ほど、頻回受診が少ない傾向があり、被保護者に限らない地域の社会環境整備が被保護者の頻回受診に保護的にはたらく可能性があった。自治体内の部署を超えた連結データを用いることで行政課題を解決するための糸口とできる可能性があった。

6月 第71回公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会全国大会(江東区)

西岡大輔,他.「がん患者による社会福祉制度の利用と緩和ケア受療状況との関連:生存分析」

【目的】がん患者の全人的苦痛を緩和することは、緩和ケアの重要な役割である。社会的な苦痛の一因となりうる患者の社会経済的な困難は、患者の緩和ケアの利用を妨げることが知られている。社会福祉制度の利用や医療ソーシャルワーカーによる支援は、社会経済的に困難な患者の社会的苦痛および緩和ケアの利用可能性を改善する可能性があるが、社会福祉制度の利用者における緩和ケアの受療実態に関する研究は乏しい。本研究では、医療費を免除する社会福祉制度である生活保護や無料低額診療事業(無低診)に注目し、制度の利用有無により患者の緩和ケアの利用状況が異なるかどうかを検証し、支援に関わる医療ソーシャルワーカーの役割を検討することを目的とする。

【方法】研究デザインは、回顧的コホート研究である。対象は、2021年度に京都民医連あすかい病院の緩和ケア科を初診した患者をそれぞれ1年間追跡した。個々の患者について、医療機関のカルテから初診日、死亡日(最終受診日)、死亡の場所、社会福祉制度の利用状況、疾病の状況や社会生活歴に関する情報を抽出し分析に利用した。目的変数は緩和ケア受療期間で、患者ごとに初診日から死亡日までの日数を算出した。特に緩和ケア科初診から1ヶ月以内の死亡を検証した。1ヶ月以内の死亡はがん患者における医療ケアの効果として使用されるひとつの指標であり、ここで用いた。死亡が確認できない患者では最終受診日までを緩和ケア受療期間とし、追跡打ち切りとした。説明変数は社会福祉制度の利用有無で、生活保護を利用した群(生保群)、無低診を利用した群(無低群)、その他の障害等に関連する社会福祉制度の利用群(他制度群)、後期高齢者医療制度の対象者(後期群)、これらの制度の対象外である患者群(非利用群)に分類した。分類ごとに緩和ケア科初診時の情報を記述し比較した。各群の緩和ケア受療期間の生存曲線を示し、緩和ケア受療期間の差を検証した。さらに、死亡の場所(在宅かどうか)を各群で比較した。本研究の実施に際しては、京都民医連あすかい病院倫理委員会の承認を得ている。

【結果】対象となったのは、220人であった。うち男性が130人(59.1%)で、初診時の平均年齢は77.1歳であった。220人の患者のうち、生保群は17人(7.7%)、無低群は8人(3.6%)、他制度群は1人(0.5%)、後期群は129人(58.6%)、非利用群では65人(29.6%)であった。観察期間中の死亡は178人に見られたが、うち23人で在宅での死亡が観察された。後期群を除く75歳未満集団において、緩和ケア受療期間の差、特に緩和ケア初診1ヶ月以内の死亡は無低群、生保群、非利用群の順に早く生じやすかった。また観察された23人の在宅での死亡はすべて後期群および非利用群によるもので、社会福祉制度の利用群(生保群、無低群など)ではひとりも観察されなかった。

【結論】無低群では他の群と比較して緩和ケア初診時から1ヶ月以内の早期死亡が多く発生していたことから、死期が近いが経済的に困窮しており、速やかな緩和ケアに対する医療費の支援を必要としている人に、柔軟で円滑な対応が可能な無低診が役に立っている可能性があった。経済的に困窮している患者の緩和ケアに無低診が活用できれば、社会的な苦痛を和らげることが期待され、医療ソーシャルワーカーの支援役割の一つとなりえる。また、生保群や無低群で在宅での死亡がなかったことに関して、もし生活保護や無低診の利用者が在宅での看取り、最期の時間を希望している場合に、医療ソーシャルワーカーが無低診や生活保護などの制度の利用者の権利を護る活動が十分に実践できているのかどうかに関して省察する必要がある。医療ソーシャルワーカーが在宅療養を可能にする患者の環境調整を院内および地域にはたらきかけるような役割をもつことが求められている可能性がある。将来的な質的、量的なさらなる研究が必要となる。

5月 第14回日本プライマリ・ケア連合学会(名古屋)

西岡大輔,他.「在宅療養支援診療所における医療ソーシャルワーカーの配置と相談支援・連携業務の実態:横断研究」

背景:人々の価値観の多様性が尊重される現代社会において、治療選択や療養の場所に関する個別のニーズに応じた支援の重要性が指摘されている。在宅療養支援診療所には、医療機関および地域の介護・福祉サービスとの連携が診療報酬上の施設基準として定められており、相談支援・連携業務の担当者(以下、相談連携担当者)が配置されている。しかし、相談連携担当者は社会福祉専門職とは限らず、医師や看護師、事務職員が担当していることもあり、専門性によりその業務の質が異なっている可能性がある。本研究では、公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会が全国で実施した「在宅療養支援診療所相談支援・連携業務の実態に関する調査」のデータを二次利用して、相談連携担当者が関わる業務の内容とその実施状況を社会福祉専門職別に明らかにすることを目的とした。

手法:相談連携担当者の業務に関する35問の回答データから、因子分析を用いて業務を分類・抽出した。その業務の実施状況を社会福祉専門職の有無で、カイ二乗検定を用いて比較した。本研究は日本医療ソーシャルワーカー協会の倫理委員会の承認を得て実施している。

結果:因子分析の結果、相談連携担当者の業務は、地域活動業務、連携業務、スペシフィックな支援業務、医事関連業務に分類できた。相談連携担当者が社会福祉専門職である場合には、地域活動業務(地域活動への参加、協力:p=0.01)や連携業務(院内外でのカンファレンスの調整参加:p<0.00)、スペシフィックな支援業務(重度障害のある人の就労支援:p=0.18、小児の在宅療養:p=0.09)が重要と認識され取り組まれやすく、医事関連業務が実践されにくい(レセプト業務:p=0.03)ことが示された。

まとめ:社会福祉専門職を在宅療養支援診療所に配置することは、地域における診療所のプレゼンスを高め、地域医療・地域福祉への貢献につながりうる可能性があった。

2022

10月 貧困研究会 第15回研究大会(佐久)

西岡大輔「生活保護利用者における時間貧困と喘息による予定外受診の関連〜世帯構成と就労状況に注目して〜」

本研究では生活保護利用者(成人)を対象に、時間貧困に関連する就労・子育てと喘息による予約外受診との関連を検討した。2016年1月時点、国内2自治体の利用者を1年間追跡し予約外受診の発生を観察した。利用者の予約外受診を目的変数、世帯構成(独居・同居(子ども以外)・同居(子ども))と就労状況(あり・なし)とその交互作用項を説明変数としたポアソン回帰分析を実施した。定期通院者を除いた予約外受診のリスクのある利用者2386名のうち、121名(5.1%)に予約外受診がみられた。就労あり群では就労なし群よりも予約外受診の発生率が高く(発生率比 1.44,95%信頼区間 1.00-2.07)。特に就労している子育て世帯の利用者で最も高かった。就労および世帯の状況を考慮した健康支援が重要である。

6月 第13回日本プライマリ・ケア連合学会(横浜)

西岡大輔「保健・消防データを用いた、山間部へき地の救急搬送発生の地域差美山町スタディ」

健康の社会的決定要因(SDH)への対応の一つとして、昨今「社会的処方」という概念に注目が集まっており、2020年の骨太方針にもその文言が盛り込まれた。しかし現時点では、具体的な「処方」の在り方は各現場に任されている。またその用語そのものや、地域におけるソーシャルワークおよび多職種協働などの近接領域との関連性には議論があり、特に制度化には慎重であるべきという声が少なくない。このような中、プライマリ・ケア従事者は地域の中で、どのような立ち位置および姿勢で今後「社会的処方」あるいは類似の地域活動に携わるべきであろうか。

本シンポジウムでは、まず社会的処方の概念、利点および懸念点を整理する。また、地域でのつなぎ役や住民とともに行っている活動と、それぞれの立場からの所感を紹介する。その後プライマリ・ケアが「社会的処方」において果たすべき役割および課題について議論し、今後の方向性を模索する。「社会的処方」の背景と概念整理 医療と福祉の観点から人々の健康は、貧困、孤立などといった、個人の努力だけでは対応が難しい社会的な要因の影響を受けることが「確かな事実」として周知されてきた。世界保健機関は、これらの人々の健康に影響を及ぼす社会的な要因をSocial Determinants of Health(SDH)として紹介し、SDHに対応できる社会づくりの重要性を提唱している。私たちが勤務する医療機関でも、これらの社会的要因による困難を抱える人が発見されたり、患者の効果的な治療の妨げになったりすることを経験することがあり、SDHへの対応に関する声明を公表している各国医師会も存在する。社会的処方はそのような医療機関が人々のSDHに対応できる可能性があるしくみとして注目されたが、その国内での実践にはまだ議論の余地が十分に残されている。

本発表では、「社会的処方」におけるプライマリ・ケアの役割および課題を検討するために、まず社会的処方が国内で提唱された背景、社会的処方の概念に関して、先行文献や医療および福祉のそれぞれの専門職から得られた質的な意見やコメントを整理し、概説する。さらに、医療と福祉の双方の専門職をもつ発表者の着眼点から、社会的処方のあり方を議論する上での論点を提示し、本シンポジウムの呼び水とすることを目的とする。

1月 第32回日本疫学会学術総会(オンデマンド)

西岡大輔,他.「生活保護利用世帯の子どもの社会背景要因による歯科受診の格差に関する研究」

【背景】内閣府は、生活保護利用世帯の子どもを支援し貧困の世代間連鎖を断ち切ることを目指している。生活保護利用世帯などの生活困窮世帯の子どもではう蝕の割合が高く、子ども期の口腔衛生は将来の健康や就労等の生活状況に影響するため、適切な歯科受診が求められる。最低生活費と医療費が保証され、歯科受診に経済的な障壁がない生活保護利用世帯の子どもの歯科受診行動に関連する要因はわかっていない。

【目的】生活保護利用世帯の子どもの歯科受診行動に関連する社会的要因を明らかにすること。

【方法】コホート研究。自治体の生活保護管理データと医療扶助レセプトデータを結合し分析した。2016年4月に5自治体で生活保護を利用している中学生以下の子どもを3年間追跡した。生活保護管理データには、年齢、性別、世帯情報、障害の認定有無等の情報が含まれる。医療扶助レセプトデータには、歯科レセプトも含まれ、歯科診療の受診月と扶助費などの情報が含まれる。すでに定期的に歯科に受診できている集団(予防的受診と治療による継続受診)を除く新規歯科受診のリスク人口を同定するために、観察開始後6ヶ月間に受診した者を分析から除外した。その後30ヶ月間の歯科受診の発生の有無を被説明変数、性別・年齢・世帯構成(ひとり親世帯かどうか)・国籍等を説明変数とし、新規受診の累積発生率比(Cumulative Incidence Ratio)をポアソン回帰分析で推定した。

【結果】研究対象者は1636人で、新規受診のリスク人口は1085人で402人(37.1%)が新規受診した。ひとり親世帯の子どもは787人(うち新規受診者314人, 39.9%)、ひとり親世帯でない子どもは298人(うち新規受診者88人, 29.5%)であった。回帰分析の結果、ひとり親世帯の子どもでは新規の歯科受診が多くみられた(累積発生率比 1.33,95%信頼区間1.09-1.62)。その他の要因には関連がみられなかった。

【結論】生活保護利用世帯の子どもでは、歯科受診への経済的な障壁がなかったとしても、ひとり親世帯であるかどうかによって歯科受診の格差があった。本研究結果の解釈としては、ひとり親世帯の受診が多い可能性と、ひとり親世帯以外の子どもが必要な歯科受診に至っていない可能性があった。

2021

11月 第80回日本公衆衛生学会総会(オンデマンド)

西岡大輔,他.「生活保護利用世帯への給付額減少が世帯医療費に与える影響:準実験研究」

.png)

【目的】所得の減少は健康や健康行動に不利な影響を引き起こす。最低限度の生活が経済的に保障されている生活保護利用者においても、制度上の理由で世帯への給付額の減少が生じることがあり、健康や健康行動へ影響しうる。生活保護利用者の健康状態は一般集団と比べて悪く、医療サービスを無償で利用できることなどから、給付額の減少は同じく公的に支出されている医療扶助費の増加を引き起こす可能性がある。本研究では、生活保護を利用する子育て世帯への加算である児童養育加算が、児が3歳になる時点で月額5,000円減少する外生的な変化に注目し、その減少が医療費に与える効果を不連続回帰分析の手法を用いて検証することを目的とした。

【方法】研究デザインはオープンコホート研究である。観察期間は2016年4月から2018年9月の30ヶ月間で、対象世帯は日本国内の5自治体で、12ヶ月から60ヶ月の第1子を養育している生活保護利用世帯である。各市町村の福祉事務所が管理する生活保護データと医療扶助レセプトデータを用いた。世帯あたりの月額医療費を被説明変数、第1子の月齢を説明変数とし、第1子が36ヶ月になる月を閾値として定めた不連続回帰分析を実施した。

【結果】研究対象となった総世帯数は476、観察対象世帯は4,893世帯-月であった。閾値時点に含まれている観察世帯数は106で、世帯の特性には閾値前後で大きな変化はなかった。閾値前後での月あたりの世帯への給付額の不連続変化量の推定値は-5,671円であり、児童養育加算の給付額減少に相当する変化が確認できた。世帯の月額医療費を被説明変数とした不連続回帰分析の結果、世帯の月額医療費は閾値前後で24,857円上昇した(95%信頼区間:2,540, 47,174)。

【結論】医療費の窓口支払いが不要な生活保護利用世帯への月あたりの給付額の減少は、減少時点での世帯医療費の増加を引き起こす可能性があった。生活保護利用世帯における給付額の変化が生じる際には、その財政への影響を評価するしくみが重要である。今後は本研究が示した結果について、そのメカニズムをさらに検証するような研究、利用者の健康状態に与える影響の検証、日本全体を代表するような生活保護データを用いた検証とそれに基づいた政策立案が必要であると考えられる。

5月 第12回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(オンデマンド)

西岡大輔,他.「COVID-19がもたらした健康格差とその社会的要因」

4月 第124回日本小児科学会学術集会(京都)

西岡大輔「生活保護受給世帯の子どもの社会背景要因による口腔の健康格差」

【背景】内閣府は、生活保護受給世帯の子どもを支援し貧困の世代間連鎖を断ち切ることを目指している。子ども期の口腔衛生は将来の健康や就労等の生活状況に影響するため重要だが、生活保護受給世帯の子どもの口腔衛生に関する疫学データはない。

【目的】生活保護受給世帯の子どもの歯科サービス利用の関連する社会的要因を明らかにすること。

【方法】縦断研究。自治体の生活保護管理データと医療扶助レセプトデータを結合し分析した。2016年4月に5自治体で生活保護を受給している中学生以下の子どもを3年間追跡した。追跡開始後6ヶ月のうちに、予防や治療のために通院した子どもを除外し、新規受診のリスク人口を同定した。追跡中の歯科サービスの利用の有無を被説明変数、性別・年齢・世帯構成・国籍等を説明変数とし、新規受診の発生割合比[IR]をポアソン回帰分析で推定した。

【結果】対象者は1636人、新規受診のリスク人口は1085人で、うち402人が新規受診した。ひとり親世帯の子どもで新規受診が多かった(発生割合比:1.33, 95%信頼区間:1.09-1.62)。

【考察】生活保護受給世帯の子どもでは、ひとり親世帯であるかどうかによって歯科サービス利用の格差がみられた。しかし、受診歴のない子どもに必要な歯科サービスが行き届いていない可能性もある。生活保護世帯の子どもの支援においては世帯状況に応じた支援が重要である。