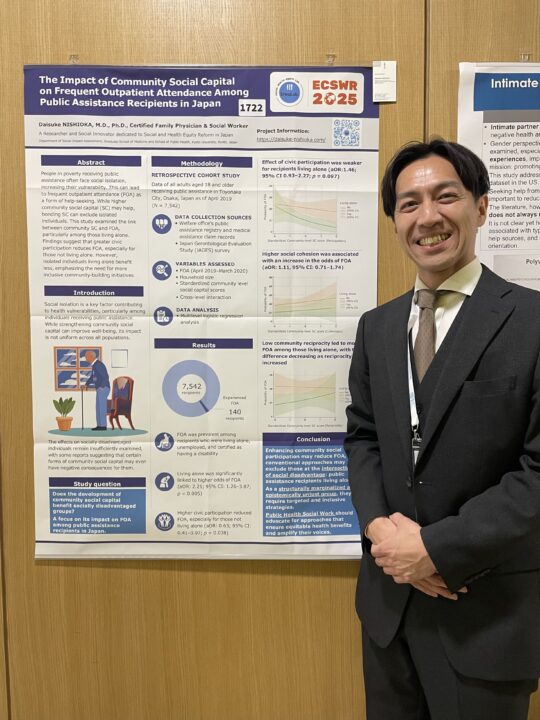

14th European Conference for Social Work Research (ECSWR2025)に参加し、発表しました!

今回、この学会で発表しようと思い立った目的は一つで、自分の研究がソーシャルワーク研究と言えるのかどうか、確認したかったからです。

日本にいると、どうしても自分の専門分野とそれに対する周囲の認識が前に出てしまうこと、社会福祉学の領域では定量的な研究が極端に少なく受け入れられにくいこと、などから自分の研究は確実にソーシャルワーク研究だと思っているのに、どうしても自信が持てないまま過ごしていました。そこで思い切って、演題を出して周囲の評価を確かめたい!と思いました。

この学会の設立メンバーでもあるBrian Taylor名誉教授が、たくさんお話してくださりました。Brian先生は、疫学の博士課程を終えられたのもあって僕自身の発表に興味をもってくださり、「君のポスターが一番おもしろかったよ」と言ってくれました。ありがたい・・・これだけで来た価値がありました!😭

北部アイルランドの特徴をいくらか教えてくださり、イギリスの中でも北部アイルランドはヘルスケアとソーシャルケアを分けていない唯一の国で、多職種連携のアプローチがうまくいきやすい基盤があるそうで、とても興味を持ちました。

他にも、興味を持って質問してくれた方、名刺を受け取ってくださった方、後日メールをくださった方もいて、僕の研究はソーシャルワーク研究として受け入れられるんだなと実感できました。過去にオンラインでご講演を拝聴した安發明子さんにもたまたま!お会いできて嬉しかったです!◡̈*✧

以下、ヨーロッパのソーシャルワーク研究の学会に行って感じたこと、ざっくばらんにまとめました。

・私服にラフに参加している人が多い(これはどの国際学会もそうかも、スーツは浮きました・・・!)

・定量的な研究はソーシャルワーク研究の半分弱ぐらい。質だけでなく量もやる必要があるというマインドの人が多かったです。

・多くのProfessorsが演題発表していたのも興味深かったです。日本って教授が第一発表者になるケース少ないんじゃないかなぁ。

・子ども保護に関する演題と、施設ケアを受けている子ども・若者のウェルビーイングに関する研究が質・量ともに多かった。ヨーロッパのホットトピックなんだと感じました。日本でも大事ですね。

少なくとも自分の研究は、ソーシャルワーク研究の範疇・射程の中にある。

そう信じられるようになった成長の学会発表でした。

西岡大輔(にしおか だいすけ)